Nrchina.org

四川卧龙国家级自然保护区始建于1963年,总面积为20万公顷,是以保护大熊猫等珍稀野生动植物和高山森林生态系统为主的综合性国家级自然保护区。1978年成为国家林业局直属的自然保护区,并建立“全球第一个大熊猫野外生态观察站--五一棚”;1979年加入联合国教科文组织“人与生物圈”保护区网;1980年,建立中国保护大熊猫研究中心;1983年,为强化大熊猫等野生动植物及栖息地保护,经国务院批准,在保护区范围内建立“四川省汶川卧龙特别行政区”,是中国第一个为保护单一物种而建立的“保护特区”;2006年列入世界自然遗产名录。保护区管理局直属国家林业局管理,特区隶属四川省人民政府管理,实行“两块牌子,一套班子,合署办公”的管理体制,由四川省林业厅代管。

保护区位于东经102°52′到103°24′,北纬34°45′到31°25′,在四川盆地西缘,邛崃山脉东坡,四川省阿坝藏族羌族自治州东南部,岷江上游汶川县映秀镇西侧,成都平原向青藏高原过度的高山深谷地带,东西长52公里,南北宽62公里。保护区森林覆盖率大于57%,植被覆盖率超过了98%,是大熊猫等珍稀野生动植物良好的栖息地。区内有野生大熊猫约143只,占全国总数近10%,人工饲养大熊猫200只,占全国总数近60%,是我国建立最早、大熊猫种群数量最多、栖息地面积最大的大熊猫自然保护区之一。保护区已发现植物4000多种, 昆虫1700多种,脊椎动物450余种,其中国家重点保护的野生动植物就有81种。以“熊猫王国”、“熊猫之乡”、“宝贵的生物广谱基因库”、“天然动植物园”享誉中外。是“人与生物圈”保护区网成员和世界自然遗产地,是“全国科普教育基地”、“全国自然保护区示范单位”。

保护区建立以来,在国家林业局、四川省林业厅的领导、关心和支持下,以加强野外大熊猫栖息地保护为中心工作,加强一线保护队伍建设、科学功能分区、强化监测巡护,建立了相邻的“十县(市)一区”和“十一乡(镇)”构建周边护林联防体系、扎实开展森林防火,开展打击滥捕滥猎、滥砍滥伐等专项打击行动,极大提升野生动植物保护水平。率先推行了农户直接参与的天然林“协议管护”模式,将退耕还林与解决人工饲养大熊猫食物来源紧密结合,为大熊猫开辟了食物基地,实现了41年无森林火灾,有效地保护了大熊猫栖息地,受到了世界自然保护联盟(IUCN)专家组和国家七部委国家级自然保护区管理评估专家组的高度赞扬。

历经30余年的努力与探索,卧龙成功攻克了圈养大熊猫人工繁育工作中的“发情难、配种受孕难、幼仔成活难”的三大难关,建立了全球最大的人工饲养大熊猫种群,创建了最大最活跃的国内国际合作交流平台,并率先开展了人工圈养大熊猫放归野外研究,填补了人工饲养大熊猫繁殖和野化放归领域的技术空白,创造了多项世界纪录。自1996年以来,卧龙分别与美国、英国、比利时、泰国、澳大利亚等4大洲9个国家11个动物园开展了大熊猫科研合作,中央政府赠港和赠台的大熊猫均出自卧龙。随着卧龙圈养种群的迅速增加,卧龙于2003年在全球率先启动了圈养大熊猫放归野外的研究。2006年4月,大熊猫“祥祥”成功放归野外,迈出了圈养大熊猫回归自然的第一步。2010年7月,又启动了第二期人工繁殖大熊猫野化培训项目,首次实现了圈养大熊猫在半野化状态下的繁育,首创了以伪装的方式对母兽和幼仔进行管理的方法,人工繁殖大熊猫回归自然又迈出了关键的一步。2012、2013年,大熊猫“淘淘”、“张想”成功放归野外,卧龙人工饲养大熊猫野化培训形成了可持续野化放归梯队,受到了国内国际社会的高度关注与广泛好评。

2008年“5.12”汶川特大地震对卧龙造成了极其严重的损失,科研保护、社区基础设施等损毁严重。在国家林业局、四川省林业厅等上级部门的关心指导下,在社会各界特别是香港特区、广东省委省政府的无私援助下,卧龙开始了全方位、高标准、超强度的重建工作。通过灾后重建,卧龙大熊猫保护科研能力大幅提升,大熊猫栖息地得到恢复,基础设施不断完善,群众生活水平稳步提高,整体形象得到显著改善。

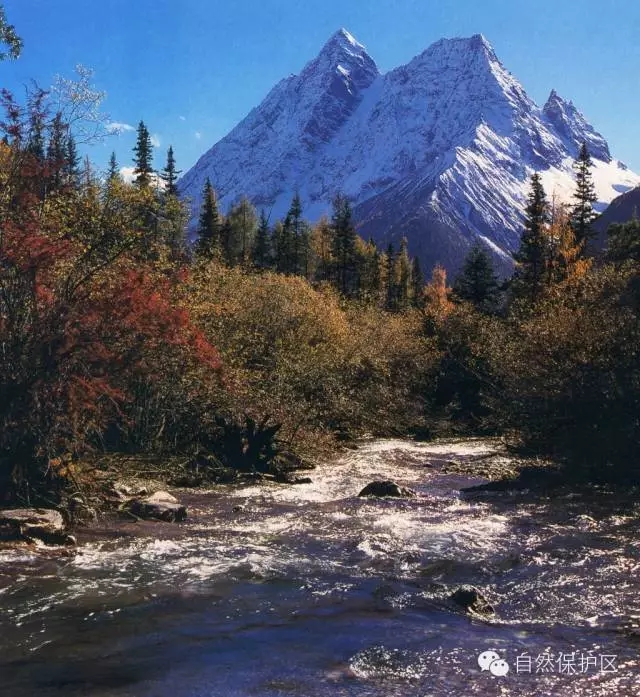

保护区风光

保护区植物

(珙桐)

(高山杜鹃)

(铁杉)

保护区动物

(小熊猫)

(红腹角雉)

(羚牛)

(高山岩羊)

(高山秃鹫)

(野猪)

(雪豹)

(来源:四川卧龙国家级自然保护区管理局 编辑:新锐先锋国际文化发展中心)

Copyright ©2014-2015 版权所有 © 中国野生动物保护协会保护区委员会 未经许可 严禁复制 All Rights Reserved 京ICP备16002750号

主办:中国野生动物保护协会保护区委员会 运营: 北京新锐先锋国际文化发展中心 联系电话:13801105669 邮箱:zrbhq@nrchina.org