Nrchina.org

扬子鳄属于爬行纲鳄目鼍科的爬行动物,是中国特有的珍稀鳄类,起源于两亿多年前,系恐龙近亲,有“活化石”之称。历史上,扬子鳄曾广泛分布在长江中下游区域。到二十世纪七十年代末,野生扬子鳄总数已不足500条,零星分布在皖东南地区和皖、浙交界地带,濒临灭绝,成为世界上23种鳄类中最濒危的鳄种之一。为拯救这一物种,1972年我国政府将其列为一级珍稀保护动物,1973年联合国将其列为临危种和禁运种,此后世界自然保护联盟 (IUCN)将其确认为极危种,濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)将其列入附录Ⅰ。

由于人类的猎杀、农业生产活动的加剧等原因,野生扬子鳄数量下降明显,其栖息地呈现破碎化、岛屿化。到二十世纪九十年代末,中美联合调查得出,野生扬子鳄数量已不足130条,并以每年4%~6%的速度下降,形势十分严峻。在此形势下,2001年“扬子鳄保护及放归自然国际研讨会”(以下简称“研讨会”)在国家林业局主办,IUCN鳄类专家组、国际野生动物保护学会(WCS)、世界自然基金会(WWF)、中国濒危物种进出口管理办公室、中国野生动物保护协会及中澳友好理事会协办下在安徽合肥召开,有来自国家林业局、安徽省、江苏省、浙江省和上海市的野生动物保护主管领导,以及国内外知名的鳄类专家等参加了会议。会议之前,中外专家们前往安徽、浙江、江苏和上海等地实地考察了当时有和曾经有扬子鳄的栖息地状况。会议期间,专家们根据考察的结果进行了扬子鳄保护和野外放归的评估,提出在加大保护的情形下要使野生种群不至灭绝,最好的办法就是尽快实施人工繁育的扬子鳄放归野外,恢复和扩大野生种群。最后,会议通过了《中国扬子鳄保护行动计划》,为扬子鳄保护和野外放归制订了目标和行动指南。

扬子鳄的人工繁育已取得巨大的成功,为实施放归行动提供了充足的扬子鳄种源。自1979年起,安徽省扬子鳄繁殖研究中心利用212条野生扬子鳄作为最初种源,开始扬子鳄的人工繁育研究,1982年人工驯养的扬子鳄繁殖成功,1986年完成繁殖保种的任务。1988年人工繁育扬子鳄总数已超过2000条,且人工繁育的子代鳄性成熟开始产卵,并孵出子二代鳄,完成了人工饲养繁殖条件下从鳄——卵——鳄的生命周期,标志着扬子鳄的人工繁育获得成功。此后,随着繁育技术的完善和成熟,扬子鳄人工种群数量不断增加,到2017年已达15000余条,并且具备年产幼鳄2000余条的繁育能力,子二代、子三代鳄的数量迅猛增加。

一、扬子鳄野外放归行动

扬子鳄野外放归是指把人工繁育的扬子鳄释放到野外自然环境中,就像野生扬子鳄一样,让它们自行觅食、自然生活、自然繁衍生存,逐步形成野外种群的过程。2001年的研讨会全面启动了扬子鳄的野外放归行动,2002年开启了野放地选择与恢复建设、放归鳄选择与野化训练及放归活动等工作。

(一)放归地选择

1.选择的条件 扬子鳄的野外放归是一项综合性的行动,要使人工繁育鳄在野外自然生存,必须满足鳄的各个方面要求才能获得成功,这其中放归地的选择是各种要求中的重中之重。扬子鳄的栖息地应具备这些条件:具有常年积水的沟、塘、水库等自然水体,水位稳定,水深在0.5~1.5米范围,繁殖期水深至少1米以上;水体周围有植被,长有竹林、芦苇、乔木、灌木或茂密的草丛,有利于鳄栖息和营巢孵卵;水体边有陡坡的陆地并且隐蔽,供鳄筑洞栖居;水体里生活有鱼、虾、螺和蚌等水生动物,并有与水体相连的滩涂和沼泽,提供给鳄适宜捕食的场地;栖息地陆地和水体没有受到有毒化学物的污染;受人为干扰程度小,等。

2.选择的放归地 在对扬子鳄栖息地全面调查的基础上,经过国内外鳄类专家的充分论证,安徽扬子鳄保护区选择国有的安徽省郎溪县高井庙林场作为扬子鳄放归地点。这里,一是扬子鳄曾经分布区,栖息地的环境易于恢复建设;二是丘陵山区人烟稀少,人为干扰程度小;三是土地国有,放归鳄能得到有效保护;四是植被多样性和盖度较高,可为扬子鳄繁殖及冬眠提供良好的环境。因此,高井庙林场是扬子鳄放归的理想场所。但是需要对原生态环境进行改造修复,才能满足扬子鳄正常生存的需要。

(二)放归地修复建设

1.建设项目 由于扬子鳄的栖息地必须有水域和陆地,栖息地的修复工作主要是对选择地点进行挖塘筑坝、种植和培育植被等建设,以恢复成湿地状态,使之符合扬子鳄的栖息要求。具体建设项目有:

水域:根据地形的不同建成2~3公顷不等的多个区域,且区域相邻,每个区域由4~5个水塘组成,水塘间距离不等,有十几米到几十米长,水塘深0.5~1.5米。

沼泽:将相邻水塘间的连接带改造成滩涂沼泽地带。

植物的种植和培育:水塘的岸边种植灌木、小竹、茅草等苗木,在水体中培植芦苇、菖蒲、茭白等水生植物。

食物链的培育:在水塘里放养各种鱼苗、虾以及蚌、螺等底栖生物,形成以水生动物为主的食物链。

图1 在郎溪县高井庙林场扬子鳄栖息地修复建设施工现场(左),建成后的池塘和岛屿(右)。

图2 植被已恢复的池塘和岛屿

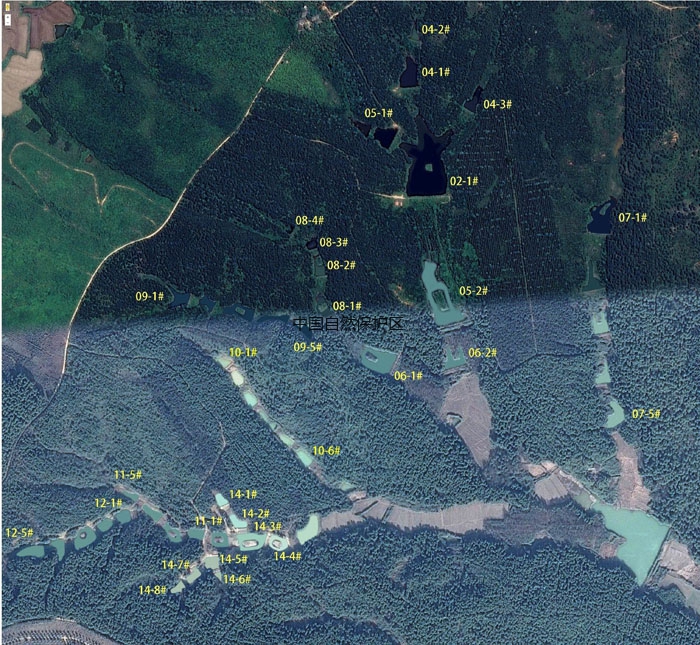

2.建设状况 自2002年起,经安徽省林业厅同意,安徽扬子鳄国家级自然保护区决定在高井庙林场放归地开展扬子鳄栖息地的恢复建设。保护区利用该林场山坳低洼的自然环境,筑坝建塘,培植水、陆适宜植被,投放鱼、螺、蚌等水生动物培育食物链,重建湿地生态系统。该系统与周边环境相容且呈现开放式的,没有围网限制。截止2017年,修复建设扬子鳄栖息地水塘46个,恢复湿地300公顷(其中,水面26公顷,陆地259公顷,岛屿15公顷),向水塘共计投放螺蚌约22000公斤、鱼苗约15000公斤、菜饼约8000公斤。目前,高井庙林场野放区已成为全国最佳的扬子鳄放归地(图3)。

图3 郎溪县高井庙林场扬子鳄放归区卫星图。图中数字标注处显示水塘,有46座。

(三)放归鳄准备

放归鳄为人工繁育的扬子鳄,它们必须经过严格地筛选、野化训练以及识别与跟踪设备安装,之后才能释放到野外,以保障放归的成功。

1.个体筛选 首先,进行体况选择,从成年的人工鳄中,挑选体态适中、精神状态良好、身体无残缺并无明显疤痕的鳄作预选野放鳄,将它们放入隔离池中饲养。其次,检查健康状况,经过兽医疾病检查,确定野放鳄身体健康,无疾病。再次,开展基因选择,抽取预选野放鳄的血液,进行DNA测序分析,挑选出亲缘关系远并按照1雄2雌性别比配对的雌雄鳄作为正式野放鳄。

2.野化训练 人工鳄被野放前,要进行一段时间的野外适应性训练,以培养它的野外生存能力。

3.识别与跟踪设备安装 为了野放后对放归鳄的监测和跟踪,要对它们进行个体标识。将电子标识器注入鳄尾部皮下,并能通过专门的阅读器读出其内数码,标识器不同,数码不同。为了了解野放鳄的活动状况、掌握其生活习性,在释放之前要在它们身上安装无线电发射器,以实现跟踪观察。

(四)放归活动

1.放归 2003年,安徽扬子鳄保护区在栖息地保存较好的红星保护点投放了3条体格健壮、血缘较远的成年扬子鳄,实施了首次扬子鳄野外放归。在为期7个月的无线电跟踪监测中,科技人员发现被放归的扬子鳄均未离开栖息地,次年还产下1窝鳄卵。

随着首次野放的成功,一些问题也逐渐暴露出来。由于扬子鳄保护与农村生产生活之间存在“人鳄争地争水”的矛盾,当地老百姓存在抵触情绪。在这种情况下,安徽扬子鳄保护区在提高当地老百姓保护意识的同时,调整野放策略,放归地由现有的栖息地转向新恢复的栖息地上,选定郎溪县高井庙国有林场为新的放归地。

2006年4月28日,在安徽省林业厅的主持下,安徽扬子鳄保护区在高井庙林场重建的栖息地上释放了6条扬子鳄(2雄4雌),拉开了在此地每年放归扬子鳄的序幕。此后,每年的上半年都释放一定数量的扬子鳄,数量从6条至18条不等。从2006年开始至2017年,连续12次在郎溪县高井庙林场恢复的栖息地上放归扬子鳄,共计放归鳄99条。

2.放归鳄运输与监测 放归鳄在去放归地的路途运输是不可忽视的环节,直接关系到鳄体的安全问题。运输前,鳄吻部被胶带缠绕结扎,然后鳄被放入长方形的下垫有麻袋等织物的木箱中包装。运输途中,还对鳄体进行浇水保湿。放归后的鳄活动监测有两种方式,一种是直接目测,用肉眼观察,另一种是通过安装在鳄体上的发射器,接收无线电波来跟踪监测。监测内容有,跟踪了解鳄的活动范围,调查鳄的冬眠状况,查看鳄建立洞穴情况及其位置,观察鳄的生长状况和行为谱。

3.巡护管理 安徽扬子鳄保护区在高井庙林场设立了扬子鳄保护站,制定了放归栖息地的管理和保护措施,并安排专门工作人员对其进行管理。工作人员定期巡护放归扬子鳄及其栖息地的状况,检查水塘的蓄水状况,巡视植被恢复状况,排除可能对栖息地造成的影响和破坏的隐患,发现问题及时采取相应的措施,等。

三、放归成果

自2003年首次放归后,头4年的监测发现,在红星保护点的放归鳄连续4年产卵繁殖,放归的3条鳄均未离开该保护点范围,说明放归鳄已适应了该栖息地,而且能繁殖产卵,对当地种群起到补充和复壮的作用。2006~2017年,在郎溪县高井庙林场的放归活动也取得了良好成果。放归鳄从 2008 年开始繁殖,截止2017年,累计发现产卵12窝,卵共计210枚,自然孵出幼鳄106条。监测表明,释放的扬子鳄均已适应当地环境,恢复自然生活的生存能力,逐步显示野性行为,并繁育后代,它们的生活范围达到300公顷,并有向林场外扩散的趋势。

四、放归经验与展望

(一)经验

经过十几年来的不懈探索与研究,扬子鳄野外放归行动已取得阶段性成果。这个成果是在国家林业局的领导下,安徽省林业厅的大力支持下,地方政府的配合下,安徽师范大学、华东师范大学等院校的协助以及有关保护组织参与和资助下取得的,是多方力量共同努力的结果。

在高井庙林场进行的扬子鳄栖息地恢复重建和实施的扬子鳄放归行动,为今后大规模扬子鳄放归自然积累了大量的宝贵经验。这些经验归纳如下:

1.扬子鳄野外放归是一项涉及面广、综合性的工作,需要得到当地政府、群众以及各方面的支持,因为扬子鳄的栖息地会在农业生产区或与其相邻,易于靠近农田、养殖水塘,以致涉及到当地政府、群众的一些利益。

2.做好扬子鳄栖息地的恢复重建工作,特别要做好水体和陆地的生态环境改造和修复,使水陆环境适合和满足扬子鳄的栖息需要,这对放归鳄尽快地适应栖息环境至关重要。还要做好已恢复栖息地湿地的水、陆生态环境的保护工作。

3.湿地建好后,必须在水体内投放各种鱼苗、螺、蚌等水生动物,特别加强底栖动物的投放,以构建扬子鳄的食物链,满足扬子鳄的食物需求。

4.尽量减少栖息地上的人为干扰,给放归鳄创造一个相对安静与安全的环境,让它们自由自在地生活,严禁在扬子鳄繁殖期的人为干扰,保障扬子鳄的顺利繁殖。

(二)展望

将来安徽扬子鳄保护区将继续在高井庙林场开展扬子鳄栖息地重建工作,预计至2020年在当地的湿地恢复水塘80个,放归人工鳄150条左右,新建立一个较大的野生扬子鳄种群。

随着扬子鳄野外放归行动的进行和扩大,将会在长江中下游地区新增放归地,使放归扬子鳄的数量不断增加,它们繁育出的后代会越来越多,不久的将来会有越来越多的野生小种群建立起来,野生扬子鳄的极濒危状况一定会得到扭转。

然而,要将扬子鳄从世界自然保护联盟(IUCN)红色名录的极濒危等级降到濒危等级,必须恢复其野外种群到达2500条。从目前扬子鳄保护进展情况看,这个数量是相当庞大的,因此,扬子鳄的保护以及其野外放归工程是任重而道远的。

安徽扬子鳄国家级自然保护区管理局供稿

Copyright ©2014-2015 版权所有 © 中国野生动物保护协会保护区委员会 未经许可 严禁复制 All Rights Reserved 京ICP备16002750号

主办:中国野生动物保护协会保护区委员会 运营: 北京新锐先锋国际文化发展中心 联系电话:13801105669 邮箱:zrbhq@nrchina.org